毎月分配の投資信託「アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信Dコース」(略称:AB-D)について解説します。

予想分配金提示型という独特の分配方針を採用しており、無配の時もあれば、300円〜500円という異次元の分配金になることもあり、毎月「今月はいくらもらえるのかな」と楽しめるファンドです。

ファンドの仕組みやリスクを十分に理解した上で、規格外の高配当を得られる可能性を秘めたAB-Dをポートフォリオに加えたい方は、ぜひ参考にしてください。

YouTubeチャンネルで最新の動向も配信しています。

ファンド概要

| ファンド名 | アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想配当金提示型 |

|---|---|

| 運用会社 | アライアンス・バーンスタイン |

| 設定日 | 2014年9月16日 |

| 対象インデックス | なし(アクティブ) |

| 投資対象 | 米国大型グロース株 |

| 信託報酬 | 1.727%(税込) |

| 為替ヘッジ | なし |

| 決算日 | 毎月15日(毎月分配) |

| NISA(つみたて投資枠) | – |

| NISA(成長投資枠) | – |

| ファンド情報 | 公式サイト |

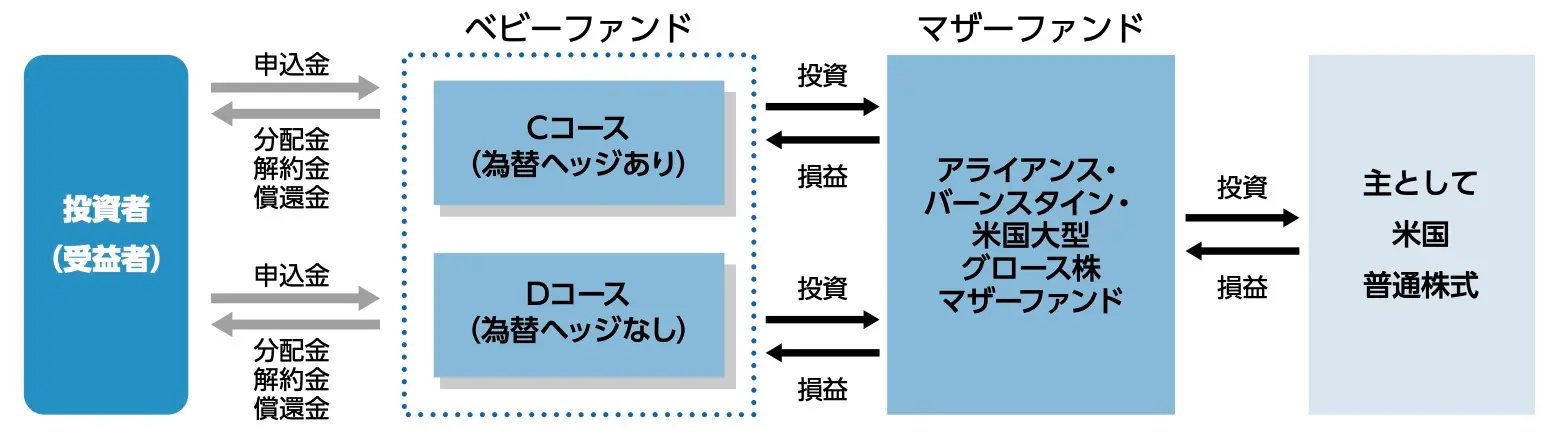

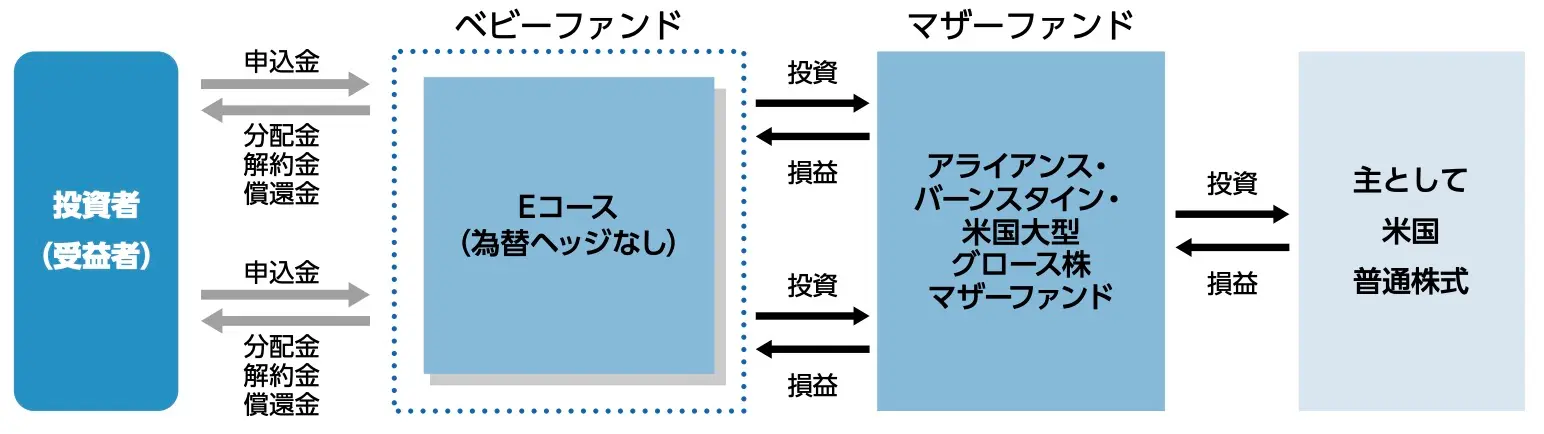

ファンドの仕組み

アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信はファミリーファンド方式を採用しており、投資家は各コースのベビーファンドに投資します。今回はDコースになります。

ベビーファンドに集まった資金はマザーファンドである『アライアンス・バーンスタイン・米国大型グローズ株マザーファンド』に集約され、マザーファンドを通じて米国株に投資して運用します。

マザーファンドの投資先は成長の可能性が高いと判断される米国株です。

新NISAのルール上、Dコースのような毎月分配型はNISA口座で投資できません。ただし、隔月分配(偶数月分配)のEコースならこの条件に当てはまらないのでNISA口座での投資が可能です。

ポートフォリオの運用方針

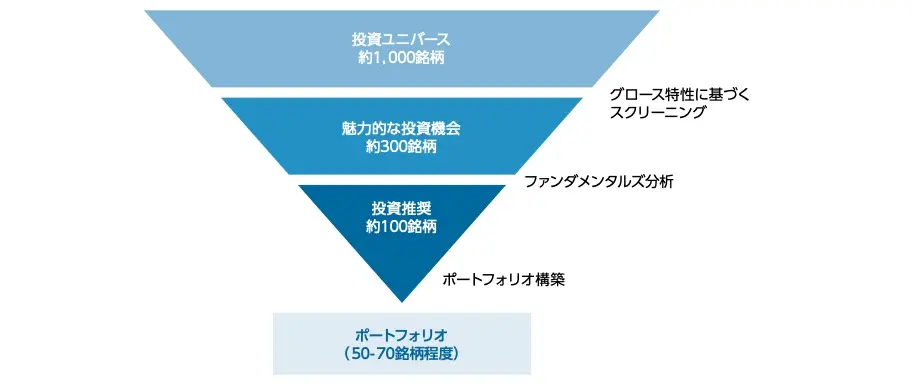

運用プロセス

「アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信」は、主として成長性が高いと判断される米国株に投資します。

投資先はグロース(成長性)特性に基づいて絞り込んでいき、ファンダメンタルズ的な信用度やリスクを勘定しながら50〜70銘柄に絞り込んで、ポートフォリオを構築します。

ベンチマーク

アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信は、S&P500指数(配当込み・円ベース)のパフォーマンスをベンチマークとし、S&P500指数を上回るパフォーマンスを目指すとしています。

為替ヘッジなし

このファンドは米国株への投資なので、基準価額はドル円の為替の影響を受けます。

・ドル円が円安 → 基準価額が上がる

・ドル円が円高 → 基準価額が下がる

為替の影響を抑えたい場合は、為替ヘッジありのCコースを選ぶという選択肢もあります。

ただし為替ヘッジコストがかかるので、ヘッジなしのDコースに比べると値上がり幅や分配金は少なくなる場合が多いです。

| ファンド | 為替ヘッジ | 分配 |

|---|---|---|

| Aコース | 為替ヘッジ あり | なし |

| Bコース | 為替ヘッジ なし | なし |

| Cコース | 為替ヘッジ あり | 毎月分配 |

| Dコース | 為替ヘッジ なし | 毎月分配 |

| Eコース | 為替ヘッジ なし | 隔月分配 |

分配金の支払方法

賛否ある純資産からの分配

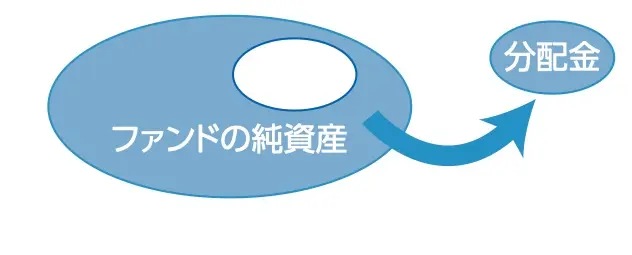

毎月の分配金はファンドの純資産から支払われます。

分配金が支払われると、分配金額の相当分だけ基準価額が下がります、

予想分配金提示とは?

目標とする分配金額が、基準価額の水準に応じてあらかじめ提示される仕組み。

規定の基準価額を下回った場合は分配を見送ることで、元本を取り崩しながら分配金を出し続ける状態になる状態を避けます。

基準価額が分配金を支払う水準に戻った場合は分配が再開されます。

分配金の決定基準

予想分配金提示型の分配水準は次のようになっています。

| 決算前営業日の基準額 | 月の分配金 |

|---|---|

| 14,000円以上 | 500円 |

| 13,000円以上〜14,000円未満 | 400円 |

| 12,000円以上〜13,000円未満 | 300円 |

| 11,000円以上〜12,000円未満 | 200円 |

| 11,000円未満 | 基準価額の水準等を勘定して決定 |

原則、毎決算時(毎月15日・休業日の場合は翌営業日)の前営業日の基準価額に応じて、分配金額が決定されます。

決算日の前営業日の基準価額が、11,000円以上なら200円、12,000円以上なら300円と米国株の相場が好調なほど分配金額が上がります。

逆に基準価額が11,000円を下回ると分配金が出なくなる可能性があります。

なお、過去の分配実績から見ると基準価額が10,100円以上なら100円の分配、10,100円を下回ると無配になることが多いので、10,100円以上をキープしていれば、とりあえず無配にはならない可能性が高いです。

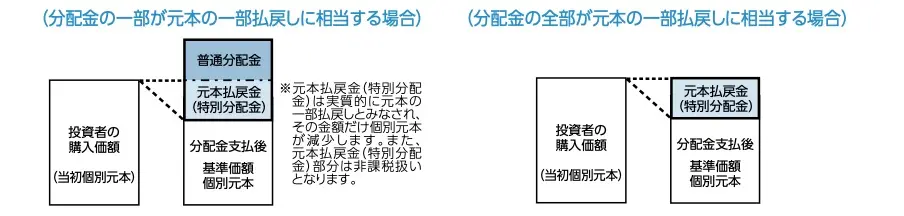

普通分配金と特別分配金の違い

運用収益から支払われる分配金を「普通分配金」と言い、元本を取り崩して支払う部分を「元本払戻金(特別分配金)」と言います。後者のことをタコ足配当と呼ぶ場合もあります。

普通分配のパターン

たとえば、現在の基準価額が11,000円、平均取得単価が10,000円で、分配金が200円だった場合。

基準価額は10,800円(-200円)となり、200円は普通分配として受け取ります。

普通分配は純粋な利益なので課税対象となります。

特別分配のパターン

基準価額が11,000円、平均取得価額も11,000円で、分配金が200円だった場合。

基準価額は10,800円(-200円)となり、平均取得価額を下回るので200円は特別分配として受け取りになります。この場合、元本を取り崩した分(-200円)だけ下がり、平均取得価額は10,800円になります。

特別分配は元本のは取り崩しで利益ではないので非課税になります。

- 普通分配金

運用益から支払われる分配金(課税対象) - 元本払戻金(特別分配金)

投資元本から取り崩して支払われる分配金(非課税)

当ファンドは2024年6月に日経新聞でも取り上げられています。直近の年間配当2,700円はすべて運用益でまかなわれ、元本取り崩しは0%、分配金を含まない基準価額の年間リターンは19.9%と優秀な成績を収めている。

毎月分配型ファンド、元本取り崩しの分配金が縮小

2024年4月末時点では、残高首位の「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース 毎月決算型 (為替ヘッジなし) 予想分配金提示型」の年間分配金2700円がすべて運用益となり、元本取り崩しの割合は0%だった。

円安も追い風にした運用成績の好調が背景にあり、分配金を含まない基準価格の年間リターンは19.9%と高い。上昇した基準価格が平均購入単価を上回っている中で分配したため、元本を取り崩すことがなかった。

引用元:日本経済新聞(2024.6.20)

分配金実績

アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信Dコースの分配金実績は下記の記事をご覧ください。

過去の無配歴

高分配が目的の方にとって最も困るのが「無配」でしょう。

基準価額が11,000円(実際は10,100円)を下回ると予想分配金提示型のルールに基づいて無配になる可能性があります。

過去に無配になった月数を年ごとに表にしました。

| 年 | 無配月 | 年間の無配月数 |

|---|---|---|

| 2024年 | なし | 無配月なし |

| 2023年 | 1・2・3月 | 3ヶ月 |

| 2022年 | 3・5・6・12月 | 4ヶ月 |

| 2021年 | なし | 無配月なし |

| 2020年 | 3・4月 | 2ヶ月 |

| 2019年 | 1月 | 1ヶ月 |

| 2018年 | なし | 無配月なし |

| 2017年 | 4月 | 1ヶ月 |

| 2016年 | 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12月 | 12ヶ月 |

| 2015年 | 9・10月 | 2ヶ月 |

過去の実績ベースだと、年12回決算のうち1〜3回程度は無配になる可能性があります。

2021年や2024年のように、米国株の調子が良い年は無配月なしという時もあれば、2022年のように、米国の利上げ等によりドルベースで相場が不調だった年は、無配月が4回という年もありました。

2020年は3月と4月が無配ですが、これはコロナショックの時期です。しかし、5月には分配が復活し、そこから2022年2月までの22ヶ月間、無配になることなく分配金を出し続けているので安定感はあると思います。

ただし、2016年のように年間を通じて無配となる年もあるので、そのような事態が起きる可能性があることも覚悟した上で投資を行う必要があります。

とはいえ、個別株だと業績悪化で配当が年間で無配、それが数年続くことも珍しくないことを考えると、個別株で配当株投資をするより、安定して高い利回りの分配を受け取り続けることができると考えれば、リスクは低い方だと考えられます。

デメリットとしては、個別株のような値上がり益は期待しにくい点です。

手数料

信託報酬1.727%

アライアンス・バーンスタインDコースの信託報酬は1.727%です。

信託報酬0.1%以下といった低コストのインデックス系ファンドが当たり前となった今の時代では非常に高いと感じる手数料です。

しかし、大事なのは手数料ではなくパフォーマンスです。

手数料以上のリターンがあれば良いわけです。

年間1.727%の手数料を負担しても、運用益で10〜20%を超える分配リターンがあれば十分と言えるでしょう。無配期間が続く可能性もゼロではありませんが、コロナショックや2022年の利上げ局面でも年間で10%以上のリターンだった実績を考えたら、あまり恐れる必要はないと思います。

まとめ

アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信Dコースは「予想分配金提示型」という独自の制度を取り入れることで、基準価額が11,000円(実際は10,100円程度)を下回った場合は分配金を出さないことで、元本を取り崩して分配を出し続ける状態になることを避けるファンドです。

逆に、基準価額が大幅に上昇した月は、300円〜500円という高額の分配金が出ます。

「無配になる可能性もある」「毎月いくらの分配金が入るか分からない」という不安やリスクを受け入れる代わりに、相場が好調な時はハイリターンを得られるのが特徴です。

毎月確実な分配金が欲しい方は「インベスコ・世界のベスト」等の方が向いていますが、分配金の有無や金額の変動を受け入れられるなら「アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信」も選択肢の1つとして良いと思います。

一見するとハイリスク・ハイリターンのように見えるかもしれませんが、過去実績に基づくと10%〜20%程度の分配利回りは確保できる年が多いので、下手に個別の配当銘柄を選ぶよりは手堅いと思います。

個別株の場合、業績不振で無配となったり、無配期間が数年続くことも珍しくありません。

アライアンス・バーンスタインは、2016年に1年間無配が続いた年もありましたが、それ以外の年で無配月になったのは実績ベースで年1〜3回以内がほとんどです。

2020年のコロナショックや、2022年の利上げによる逆風相場で無配月が発生しても、2〜3ヶ月で分配を出せる水準まで復活しているので、逆境にも上手に立ち向かってきた実績があります。

ある程度、無配になるリスクや、分配金額が変動することを受け入れられるなら、相場が好調な時の市場のリターンを存分に享受できるアライアンスバーンスタイン米国成長株投信をポートフォリオに加えてみても良いと思います。